調査研究活動

私たちは、児童虐待の防止、人権擁護、並びに子どもの健全育成に質する調査研究を実施しています。

結果については、広く社会へ情報を発信すると共に、児童虐待の防止等のための施策提言、啓発活動などで活用しています。

オレンジリボン認知度調査 2023(結果)

オレンジリボン運動の広がりに関する現状の確認と、今後の活動のための情報入手を目的として、リサーチ会社(株式会社MSS)の協力を得て、下記の要領でオレンジリボンの認知度を中心とする調査を実施しました。

【実施期間】2023年8月24日~9月4日

【実施方法】

1.15,000名を対象に、インターネットでの予備調査を実施(8月24日~8月28日)

2.予備調査を下に、500名(オレンジリボン認知者250名、非認知者250名)をランダムに抽出

3.500名を対象に、本調査を実施(8月29日~9月4日)

【設問】認知度に係る設問は経年比較のため過去の実施(2017、2019)と同様とし、その他の設問については委員会議論のうえ、新たなものをいくつか加えた。

【調査の結果(わかったこと)】

・「オレンジリボン」が「子ども虐待をなくすことを呼び掛ける運動」であるとその目的や内容を正確に理解していることを示す認知度については、前回調査時の7.6%から7.0%へとわずかに減少していることから、オレンジリボン運動の目的や内容について、より一層の周知が必要であることが明らかとなった。

・一方で、「オレンジリボン」について、「運動の目的を知っている」および「マークを見たり、言葉を聞いたりしたことがある程度」とした回答の合計は、前回調査時(2020)と比較して、10.9%から11.6%へと増加した。これについて世代別で見ると、20代以下(13.7%→14.9%)30代(13.6%→12.8%)、40代(10.9%→12.2%)、50代(9.3%→10.1%)、60代(7.6%→8.5%)と、30代を除くすべての世代で前回調査時と比べ増加していた。

・公的機関が運営する子育ての悩みの相談先・虐待通告ダイヤル(189)について

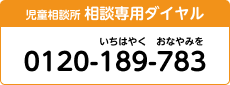

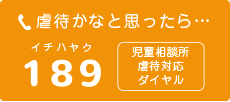

80%以上の人が子育ての悩みの相談先、虐待通告ダイヤルを知らなかった。子育ての悩みの相談先を「知っている」とした回答では、「市区町村の窓口」(9.8%)が最も知られており、続いて「児童相談所相談ダイヤル0120-189-783」(4.8%)、「親子のための相談LINE」(4.0%)の順であったことがわかった。「知っている」と回答した人の世代別でみると、20代による「市区町村の窓口を知っている」の回答を除き、全ての相談先において、若い世代のほうが高い数値となった。

・11の例示行為(※)が、虐待に該当するかを問う設問ついて(複数回答可)

オレンジリボンの目的や内容を正確に理解している認知者群は、2020年調査時と比べて、11項目すべてにおいて「虐待に該当する」と回答した人が増加した。オレンジリボン非認知者群では、11の例示行為のうち、「虐待に該当する」と回答した人が増加したのは6項目だった。

※ 11の例示行為

「子どもを叩く」、「子どもに食事を与えない」、「子どもに、「死んでしまえ」と言う」、「子どもの性器を触る」、「子どもに性的行為を見せる」、「子どもの前で家族に暴力をふるう」、「乳幼児を家に残したまま外出する」、「子どもを戸外にしめだす」、「子どもを知らない場所に置き去りにする」、「子どもが学校等に登校するように促すなど、子どもに教育を保障する努力をしない」、「年齢にふさわしくない学習や習い事を無理にやらせる」

・「オレンジリボン運動」について、どこで知ったかについて(複数回答可)

オレンジリボンの目的や内容まで正確に理解している認知者は、多い順に「テレビ」(33.2%)、「インターネット広告や記事」(27.6%)、「ポスター・チラシ」(25.2%)、「市区役所等の広報誌」(24.0%)と回答した。2020年の調査時と比較すると、「新聞」「雑誌」「ラジオ」を通じて知った人の割合が、わずかに減少している。

・オレンジリボン運動に期待する取り組みについて(複数回答可)

調査の結果、多い順に、「一人ひとりにできる具体的な取り組みについての情報発信」(58.8%)、「子ども虐待防止のための制度や先駆的な取り組みに関する情報発信」(50.8%)、「子ども虐待防止制度や施策の改善に向けた取り組み」(41.2%)、「子ども虐待防止のための活動する機関や団体へのサポート」(39.6%)が挙げられた。

・子ども虐待をなくすために大事なことについて(3つまで選択)

オレンジリボン認知者および非認知者のどちらにおいても、「地域での見守り・虐待の早期発見」が最も多く、それぞれ40.8%、44.0%の方がこれを選択した。次に多く選択されたのは、オレンジリボン認知者群では「子どもと子育てにやさしい社会づくり」(39.6%)であったが、オレンジリボン非認知者群では「虐待をした親への厳しい処分」(38.0%)となった。これに続いて選択された回答は、オレンジリボン認知群では、「困難を抱える親子が安心して相談ができる環境整備」(38.8%)、非認知群では「子どもと子育てにやさしい社会づくり」(33.2%)が挙げられた。

オレンジリボン認知度調査 2020(結果)

当団体では、2017年2月に実施した認知度調査に引き続き、子ども虐待防止オレンジリボン運動の広がりに関する現状確認、および今後の活動のための情報入手を目的に、リサーチ会社(株式会社バルク)の協力を得て、2020年2月下旬、子ども虐待防止オレンジリボン運動に関する認知度調査を実施しました。

実施方法

1.10,000人(男女ほぼ同数、18歳以上60歳代まで)を対象に、インターネットでの予備調査を実施(2月21日~2月25日)

2.予備調査を下に、500人(オレンジリボン認知者250人・非認知者250人、男女ほぼ同数、18歳以上60歳代まで)をランダムに抽出

3.500人を対象に、本調査を実施(2月26日~2月28日)

調査の結果(わかったこと)

・オレンジリボン運動に関する認知度は、前回調査時の5.7%から7.6%へと増加した。しかし、この結果(数値)から、今も認知が十分と言える状況にはないことが明らかとなった。

・オレンジリボン運動に関する認知度は、男女共に、歳が若い人の方が高い傾向にあることが示された。

・子ども虐待防止への関心については、「どちらかと言えば」を含め「関心がある」と回答した人が6割を超えた。

・オレンジリボン認知者と非認知者との間では、子ども虐待問題への関心に差が現れた。

・「子ども虐待」という言葉について強いと感じる人は、オレンジリボン認知者の方が非認知者より多いことがわかった。

・7割以上の人が、オレンジリボン運動について「重要である」、又は「どちらかと言えば重要である」と回答した。

・オレンジリボン運動の重要性について尋ねたところ、子ども虐待を放っておけないため(74.4%)、社会で進めるべき活動であるため(48.2%)、共感する活動であるため(29.4%)という回答が上位を占めた。

・オレンジリボン運動に期待する取り組み(または強化すべきと思う活動)として、次の点が示された。

‐子ども虐待防止のため、1人ひとりにできる具体的な取り組みについての情報発信(48.6%)

‐子ども虐待防止のための制度や先駆的な取り組みに関する情報発信(44.0%)

‐子ども虐待防止に関するイベント等に関する情報発信(27.8%)

オレンジリボン認知度調査2020(結果まとめ データ).pdf

オレンジリボン認知度調査2020(本調査データ).pdf

オレンジリボン認知度調査2020(本調査単純集計 全グラフ).pdf

オレンジリボン認知度調査(結果)

当会は、オレンジリボン運動の広がりに関する現状の確認と、今後の活動のための情報入手を目的に、リサーチ会社(株式会社バルク)の協力を得て、2017年2月にオレンジリボン運動に関する認知度調査を実施しました。

実施方法

1.10,000名を対象に、インターネットでの予備調査を実施(2月3日~2月7日)

2.予備調査を下に、500名(オレンジリボン認知者250名、非認知者250名)をランダムに抽出

3.500名を対象に、本調査を実施(2月17日~2月24日)

調査からわかったこと

・ オレンジリボン運動に関する社会での認知がまだ十分でないことが明らかになった。

・ 子ども虐待問題への関心は高い傾向が示された。

・ オレンジリボン認知者と非認知者との間では、子ども虐待問題への関心に差が現れた。

・ 疑いを含め、子ども虐待を見聞きした際の連絡先、相談先について、多くの人が知っていた。

・ 子ども虐待防止オレンジリボン運動について、「どちらかと言えばを含め、重要」と答えた人は7割以上いた。

・ 子ども虐待防止オレンジリボン運動の重要性について、その理由の第一が、「子ども虐待を放っておけないため」(72.4%)、第二が、「社会で進めるべき活動であるため」(51.2%)であった。

・ 子ども虐待防止オレンジリボン運動に期待することとして、以下が示された。

-子ども虐待防止のため、1人ひとりにできる具体的な取り組みについての情報発信(44.2%)

-子育てに苦労している親たちの声の発信(35.8%)

-子ども虐待防止のための制度や先駆的な取り組みに関する情報発信(35.4%)

その他

・ 子ども虐待の種類(形態)や内容について、理解が十分でないことが判明した。特に、オレンジリボン非認知者の間での理解が不十分であることが確認された。

2005.11.11

児童虐待対策費、児童福祉施設措置費等の税源移譲に関する

全国児童相談所長アンケート結果

児童虐待防止法の改正を求める全国ネットワーク

1.税源移譲の影響

・半数以上の児童相談所長は、「税源移譲により児童虐待防止対策が後退する」と回答

・3分の1の児童相談所長は、「税源移譲により虐待対策が前進することはない」と回答

「児童相談所機能強化や里親支援などの児童虐待対策費の自治体の一般財源化により、児童相談所の虐待防止活動は、どうなると思われますか?」との質問に対して、「現在以上に積極的に行うことができるようになる」と答えた児童相談所長はいなかった。「現在の状況とあまり変化はないと思われる」が33人(33.7%)、「現在の取り組みが後退するおそれがある」は、半数以上の55人(56.1%)、「その他」は、10人(10.2%)であった。

2.税源移譲と一時保護所

・半数近くの児童相談所長は、税源移譲により、一時保護所が急速に整備するとは思われないと回答

・4割以上の児童相談所長は、税源移譲により一時保護所の整備が遅れると回答

税源移譲により一時保護所の整備が促進されると回答した児童相談所長はいなかった。

「一時保護所の整備費が自治体の一般財源化することについて、どのようにお考えですか?」との質問に対して、「現在よりも一時保護所の整備が促進される」との回答はゼロ。「現在の状況が急速に改善するとは思われない」は47人(48%)

「現在にくらべて一時保護所の整備が遅れる」は43人(43.9%)であった。

3.税源移譲と児童福祉施設における子どもの生活

・税源移譲により、児童福祉施設における子どもの生活の質に自治体間格差が生じるおそれがあると回答した児童相談所長は8割に上った。

「児童福祉施設措置費が自治体の一般財源化することについて、どのようにお考えですか?」との質問に対して、「それぞれの自治体の実状に応じて、子どもの生活の質が改善される」との回答は1人だけであり、「子どもの生活の質に変化は生じないと思われる」も16人にとどまった(16.3%)。これに対して、「それぞれの自治体の実状に応じて、自治体ごとに格差が生じるおそれがある」との回答は8割に上った(80人:81.6%)。

2005.11.11